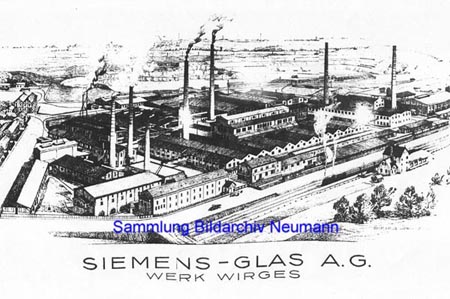

Geschichte der Wirgeser Glasfabrik Teil 2 von 1902-195

1902 erwirbt die

Aktiengesellschaft für Glasindustrie, vormals Friedrich Siemens Dresden

die Fabrikanlagen mit der Flaschenfabrik, Chamottefabrik und

Verschlussfabrik in Wirges.

Friedrich Siemens, Konstrukteur des ersten

Gas-Regenerativofens im Jahre 1859. Dieses Feuerungssystem und seine

Erfindung der Wannenschmelzöfen brachten eine vollständige Umwälzung in

der Glasindustrie hervor. Damit legte er den Grundstein für die deutsche

Flaschenindustrie und baute im In- wie im Ausland seine Wannenöfen.

Aus den Siemens’schen Unternehmen entstand im

Jahre 1888 die Aktien-Gesellschaft für Glasindustrie mit Sitz in

Dresden.

Die Gebrüder Siemens waren auf vielen Gebieten

vertreten. Friedrich war als Assistent bei seinem Bruder Werner Siemens

auf dem Gebiet der Telegrafie tätig, bevor er nach England reiste, um

mit Wilhelm Siemens seine Erfindungen im Motoren- und Maschinenbau

einzuführen. 1867 übernahm Friedrich die von Hans Siemens gegründete

Glasfabrik für Tafelglas und wandelte diese in eine Flaschenfabrik um.

Friedrich Siemens der Erfinder der kontinuierlich arbeitenden Wannenöfen mit Regenerativfeuerung für die Massenerzeugung von Glas (seit 1868) stellt die Glasproduktion auf sein System um und modernisiert den Betrieb in den Folgejahren. Die Erfindung von Werner von Siemens, kam in der elektrischen Werkbahn zur Anwendung. Im Gegensatz zu seinem Bruder, Werner wurde er nicht geadelt und trägt damit auch nicht das Adelsprädikat „von“ im Namen.

Die Aktiengesellschaft für Glasindustrie, vormals

Friedrich Siemens Dresden, hatte mit den staatlichen Mineralbrunnen in

Selters, Löhnberg und Fachingen im Jahre 1894

einen Vertrag zur Lieferung von Glasflaschen abgeschlossen, womit das

Schicksal der Krugbäckereien, als ehemalige Zulieferer, besiegelt war.

Vertraglich waren noch Lieferungen von 2 Mio Tonkrügen festgelegt.

Die Glasflasche trat ihren Siegeszug an.

1911 wurde die

erste Owens-Flaschenmaschine an der Schmelzwanne III aufgestellt,

Tagesproduktion 20.000-25.000 Flaschen (in späteren Jahren 30.000

Flaschen).

1912 folgte eine

weitere Owens-Maschine. Die maschinell hergestellten Flaschen zeichneten

sich durch größere Bruchfestigkeit sowie Gleichmäßigkeit des Gewichtes

und Inhaltes aus. Nach und nach verdrängten diese Maschinen die

mundgeblasenen Flaschen. Für Spezial-Produkte wurde immer noch die

Fertigkeit der Glasbläser benötigt.

Owens-Flaschenmaschine

war ein amerikanisches Patent, das die europäische Flaschenindustrie für

12 Mio Mark erwarb

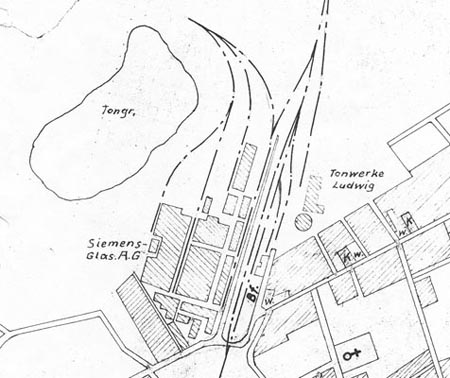

Die Feldbahngleise in 600 mm Spurweite verbanden

die einzelnen Sparten des Werkes und bewältigen den Transport von

Rohstoffen für die Glasherstellung, Kohlen und Brikett für die

Gaserzeuger denn die Schmelzwannen werden mit Gas gefeuert. Die

Brennstoffe wurden in sogenannten Drehrosten verschwehlt, das daraus

gewonnene Gas zur Befeuerung der Wannenöfen benutzt. Feuer- und

Säurefeste Produkte der Chamotte werden zur Verladerampe transportiert

um in Staatsbahnwagen verladen zu werden. Das Werk verfügt aber auch von

Anfang an über etwa 2,5 km Normalspurgleise im Fabrikgelände zur

Anlieferung von Baumaterialien, Maschinen, Ersatzteilen, Rohstoffen,

Brennmaterial und zum Versand der Glasprodukte.

1917 erwarb die

Aktiengesellschaft für Glasindustrie in Wirges die an das Werksgelände

anschließenden Tonfelder und Belehnungen und sicherte sich damit der

Schamottefabrik auf lange Sicht eine gesunde Rohstoffgrundlage.

Werksstilllegungen infolge der Ruhrbesetzung

1923-24 und der Weltwirtschaftskrise

1930-1933.

Ende 1933 kam

die Schamottefabrik sowie die Glashütte mit 2 Schmelzwannen und 2

Owensmaschinen mit etwa 550 Beschäftigten wieder in Betrieb.

1934 wurde an der Wanne III eine Anlage

zur Herstellung vonRohglas und Drahtglas im Handgießverfahren errichtet,

die schon 1939 wieder stillgelegt

wurde, weil dieses Verfahren inzwischen unrentabel war.

(Quelle

Heimatjahrbuch Alois Baltes 1994)

Im

Jahre 1943 erfolgte die Umbenennung in

Siemens Glas AG.

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges verblieb nur das

Werk Wirges im Bundesgebiet alle übrigen Werke von Siemens-Glas lagen in

den verlorenen Ostgebieten oder in der sowjetischen Besatzungszone.

Es handelte sich um die Werke Usch, Gertraudenhütte, Neusattl, Kosten,

Mediasch und Graz in der Tschechoslowakei, Polen, Rumänien und

Österreich. In der sowjetischen Besatzungszone Dresden, Berlin-Stralau,

Freital-Döhlen und Pirna.

Carl Friedrich Siemens, der Sohn von Friedrich Siemens war seit

den zwanziger Jahren stellvertreter und später Vorsitzender des

Aufsichtrates. Er verstarb am 25. Juni1952

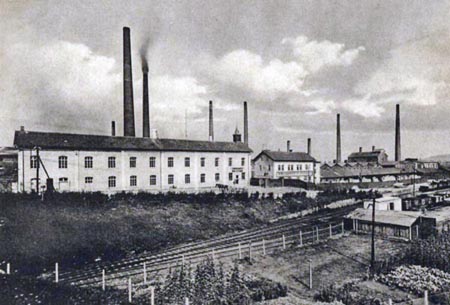

Das bebaute

Werksgelände in Wirges umfaßte 37.175 qm, unbebautes Werksgelände

110.658 qm, Wohnhausgrundstücken von 65.545 qm, landwirtschaftliche

Grundstücke von 60 883 qm und über 10 ha Tongruben.

Quelle: Glück und Glas, Denkschrift der

Westerwald AG (Original im Archiv)

Zunächst widmete man sich dem Wiederaufbau der seit Ende März 1945

stilliegenden Werksanlagen. Diese waren nicht durch Kriegseinwirkungen

zerstört aber

durch die Siegermächte, vor allem französische Besatzung, nicht mehr im

produktionsfähigen Zustand.

Neu aufgenommen wurde

die Fabrikation von technischen Gläsern, gepreßtem Bauglas und von

Glasdachziegeln, sowie von technischem Porzellan.

(Dr. Warnecke stammte aus Hannover und besaß ein Wohnhaus gegenüber der

heutigen Werkseinfahrt.)

Während viele Firmen in der Nachkriegszeit einen

erfolgreichen Neubeginn erreichen konnten, blieb in Wirges der Erfolg

aus.

Mangelnde Sparsamkeit, unglückliche

Personalpolitik und unüberlegte Investitionen lassen die

Leistungsfähigkeit des Unternehmens sinken. Die Fusion im Jahre 1955 mit

der Oldenburgischen Glashütten AG erweist sich als Fehlschlag.

Auszug aus den Hauptversammlung 1955 (veröffentlicht in der FAZ im Mai

1956)

Der Vorstand besteht zur Zeit aus den Herren:

Bernd Neesen, Wirges, stellv.

Dem Aufsichtsrat, der satzungsgemäß aus sechs Mitgliedern besteht,

gehören zur Zeit folgende Herren an:

Dr. jur. Eduard von Schwartzkoppen, Frankfurt/Main, Geschäftsinhaber der

Berliner Handels-Gesellschaft, Vorsitzer,

Walter Nadolny, BerlinCharlottenburg, stellv. Vorsitzer,

Dr.-Ing., Dr-Ing. E.H. Otto Reuleaux, Hannover-Kirchrode, Vorsitzer des

Vorstandes der Kali-Chemie AG in Hannover

Arbeitnehmervertreter:

In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Koblenz ist wiederholt von Bilanzfälschung und Bereicherung der Angeklagten die Rede. Alle Bilanzen wurden im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Aufwendungen im Geschäftsjahr 1954: 5 144 546,27 DM davon 4 053 502,48 DM an Löhnen und Gehältern.

|

Wirges |

1950 |

1951 |

1952 |

1953 |

1954 |

|

Arbeiter |

626 |

711 |

785 |

716 |

791 |

|

Angestellte |

90 |

94 |

105 |

108 |

119 |

Arbeitsgebiete Werk Wirges aus dem

Geschäftsbericht von 1955

Glasfabrik

Getränkeflaschen aller Art, farbig und weiß, eingebrannte Farbetiketten für Flaschen, gepreßtes Bauglas, vorzugsweise Glasdachziegel, hohle und massive Glasbausteine sowie technische Gläser, wie Wasserstandsschutzgläser, Backofenscheiben, Schutzglocken für elektrischeb Lampen, Hüttenrohglas für Beleuchtungsglas-Raffinerien usw.

Schamottefabrik

Die Schamottefabrik umfaßt drei Arbeitsgebiete,

und zwar:

1. für den industriellen Bedarf an feuerfesten

Materialien, wie Hochöfen, Röstöfen, Schmelz- und Vergütungsöfen u. dgl.

Mit den unter den eingetragenen Schutzmarken eingeführten

Sonderqualitäten „ALUSIEM“, „VITROSIEM“, „DUROSIEM“ und POROSIEM“.

2. für den Bedarf der Chemischen Industrie an

säurebeständigen Materialien, wie Normal- und Formsteine, Stampfmassen,

Mörtel und Kitte mit ihren geschützten Sonderqualitäten „SIEMACID“ und

„SIEMENSIT“.

3. Projektierung und Ausführung von

Korrosionsschutz an Anlagen und Gebäuden, wie Beiz- und

Neutralisationsanlagen, Glovertürme und alle sonstigen vorkommenden

Reaktionstürme, Kanäle u. dgl.

Tongruben

Gewinnung von Ton als Rohstoffbasis für die

Schamottefabrik und für den Weiterverkauf.

Wandler- und Transformatoren-Werk

Herstellung von Niederspanngs- und

Hochspannungs-Strom- und Spannungswandlern in Giesharz-, Oel- und

Porzellanausführung. Regeltransformatoren, Regelaggregate, Bau von

Hochspannungs-Prüf-Transformatoren und Hochstrom-Transformatoren.

Porzellanfabrik

Für den Anlagenbau stellt die Gesellschaft

armiertes Porzellan in Form von Durchführungen und Stützern her.

Fertigung von Hochspannungs-Geräte-Isolatoren für das eigene Werk und

für den Verkauf, Fertigung von Leitungsisolatoren für Hoch- und

Niederspannung

Betriebsanlagen

Das Wirgeser Werk war

zum Neubeginn Schuldenfrei, verfügte über Lager und größere von Dresden

übernommene Effektenbestände und doch geriet die Firma nach wenigen

Jahren in Schwierigkeiten

In den Jahren 1956/57 wurden die Werkswohnhäuser

der Dornberg- und Asbach Siedlung sowie die Häuser an der neuen Straße

an zumeist Werksangehörige verkauft.

Die Berliner Handelsbank gewährte nochmals

einen Kredit von 10 Millionen Mark, das Land Rheinland-Pfalz eine

Bürgschaft von 1,6 Mio DM aber der Konkurs war nicht mehr abzuwenden.

Mitte August

1957

stellte die Firma Siemens-Glas AG ihre Zahlungen ein und es kam zur

Einleitung des Konkurses.

Mehr dazu am Ende dieser Seite

Das Schicksal von Siemens-Glas ist besiegelt

Pressemeldung vom 26. September 1957

Es ist sicherlich ein schwerer Gang

für einen angesehenen Bankier, wenn er in seiner Eigenschaft als

Vorsitzender des Aufsichtsrats einer mit seinem Hause über Generationen

hinweg befreundeten Gesellschaft deren Hauptversammlung mitteilen muß,

daß das Gericht ein Konkursverfahren eingeleitet hat. In einem solchen

Augenblick vermag, er nichts zu bieten als Verluste und Enttäuschungen;

er kann keine Hoffnungen mehr erwecken, denn das Schicksal des

Unternehmens ist entschieden, und dennoch muß er um Vertrauen werben,

denn darauf beruht seine Existenz als Bankier. Vor diese sicherlich sehr

schwierige Lage sah sich der Geschäftsinhaber der Berliner

Handels-Gesellschaft, Dr. von Schwartzkoppen, in der HV der Siemens-Glas

AG, Wirges, gestellt.

Das Bankhaus Lenz & Co (74%), deren Inhaber

August Lenz und Dr. Otto Schmitz, und die Glas- und Spiegelmanufaktur AG

in Gelsenkirchen (26%) erwerben aus der Konkursmasse die Glashütte,

Schamottefabrik, WTW und Tongruben und führen das Werk unter dem alten

Namen Siemens-Glas AG fort.

Dr. Werner Wodrich, langjähriger Direktor der

Siemens Glas AG in Dresden, war seit 1949 Vorstand der Glas- und

Spiegelmanufaktur AG in Gelsenkirchen, wird von den neuen Aktionären für

die neue Siemens-Glas AG zum allein Vertretungsberechtigten Vorstand

ernannt. Dr. Ing. Heinrich Warnecke wird stellvertretendes

Vorstandsmitglied. Prokura erhalten Dr. Günther König, Werner Bettermann

und Alfons Plewnia.

Schon im Januar 1958

nahm die Glashütte wieder den Betrieb auf, wenige Monate später auch die

übrigen Betriebsteile Schamotte, Tonguben und die WTW ihre Arbeit wieder

auf. Überlegte Investionen und eine verantwortungsvolle Geschäftspolitik

des neuen Vorstandes führten innerhalb kurzer Zeit zur Verdoppelung der

Umsätze.

Um sich vom großen Elektro Konzern Siemens zu

Unterscheiden wurde die Firma am 30. Juni 1959

in Westerwald AG geändert und firmierte nun unter WESTERWALD AG vormals

Siemens Glas.

Lieber Besucher und Leser bei Interesse für die Verwendung dieser Texte geben sie auf jeden Fall die Quelle an oder verlinken diese Seite.

Die Zeit Nr. 38/1957

Auf der HV der

Siemens-Glas AG, Wirges/Westerwald, die am 20. September stattfindet,

wird es voraussichtlich sehr lebhaft zugehen. Das Unternehmen hat

Konkurs anmelden müssen und kein Aktionär weiß zur Zeit, wieviel seine

Aktien noch wert sind. Das ist umso peinlicher, als die Verwaltung auf

der HV im vergangenen Jahr noch einen betonten Optimismus zur Schau

getragen hat. Schuld an dem Zusammenbruch ist einmal der harte

Wettbewerb in der Glasindustrie, aber auch ein gewisses Versagen des

inzwischen abgelösten Alleinvorstandes. Nunmehr wurde festgestellt, daß

die Vermögenswerte zu hoch in der Bilanz eingesetzt waren – und das,

obwohl der Wirtschaftsprüfer der Bilanz per 31. 12. 55 seinen

Bestätigungsvermerk erteilt hat. Die Schutzvereinigung hat zu

verschiedenen Tagesordnungspunkten Opposition angemeldet. Ihr geht es

offensichtlich darum, die für die Verluste Verantwortlichen

festzustellen.

Die Zeit Nr. 39/1957 Auszugsweise

Die Hauptaktionäre waren nicht bereit, dem

Unternehmen neue Mittel zuzuführen. Es war unmöglich, am offenen Markt

eine Kapitalerhöhung durchzuführen (die Gesellschaft arbeitete ja mit

Verlusten), auch sonst fand sich niemand, der sich an dem Unternehmen

beteiligen wollte. Mühe hat sich der AR nach dieser Richtung hin zur

Genüge gegeben.

Warum aber, und dies ist die zweite

wesentliche Frage, wurde die Unmöglichkeit, das Unternehmen zur

Wirtschaftlichkeit zu bringen, nicht zu einem Zeitpunkt erkannt, wo

vielleicht noch etwas zu retten war? Dazu ist vieles zu sagen. Weil

Siemens-Glas kein kaufmännisches Vorstandsmitglied fand, ließ sich das

Unternehmen von

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften beraten. Sie richteten

die Buchhaltung ein und überprüften die Kalkulationen.

Noch im Herbst vergangenen

Jahres erstattete eine renogutachten. Es ließ die

Hoffnung für berechtigt erscheinen, daß Siemens-Glas

vor der Schwelle der Rentabilität stünde. Im

Frühjahr aber geriet die Gesellschaft in eine häßliche

Liquiditätsklemme. Die Hausbank, die Berliner Handels-Gesellschaft,

sprang nochmals ein. Sie veranlaßte daraufhin erneut eine

Wirtschaftlichkeitsüberprüfung. Diesmal aber zeigte sich, daß die

Abschreibungssätze, die bisher angewandt wurden, nicht ausreichten. Sie

berücksichtigten lediglich den technischen, aber keineswegs den

wirtschaftlichen Verschleiß veralterter Maschinen. Weiterhin zeigte

sich, daß auf die Vorräte größere Sonderabschreibungen notwendig wurden.

Eine auf Grund dieser Feststellung aufgestellte Zwischenbilanz ergab,

daß das halbe

Aktienkapital verloren war. Damit aber war die

Verwaltung gehalten, Anzeige gemäß § 33 des Aktiengesetzes zu erstatten.

Mit drei Freisprüchen endete am Dienstag der Siemens-Glas-Prozeß der am 8. April vor der fünften großen Strafkammer des Landgerichts Koblenz begonnen hatte. Die Kosten des Verfahrens fallen der Staatskasse zur Last.

Schon 1955 war eine deutliche

Liquiditätsklemme zu erkennen.

Erhebliche Investitionen

hatten die Aufnahme

von 10. Mio Mark erfordert, die durch kurzfristige Gelder beschafft

wurden.

1956 habe sich dann der Abbau dieser Kredite

als zwingend erwiesen. Das Land Rheinland-Pfalz hatte eine

Ausfallbürgschaft von 1,6 Mio Mark gestellt.

In der Aufsichtsratsitzung vom 10. August

1957 sei dann Dr. Niclassen und dem Geschäftsführer Bernd Neesen

nahegelegt worden , auszuscheiden.

Der wenig später angemeldete Konkurs – 20

Millionen Mark – fand mit einem Zwangsvergleich seinen Abschluß